|

つばめのヒナを地面で見つけたら

|

つばめはあまり地上には降りず、空中で生活する鳥ですので、充分飛べるように大きくなってから巣立ちます。

孵化後約3週間程度かかりますが、これは他の小型の野鳥がまだ小さく飛べない頃に巣立つのに比べ、異例の長さです。

巣立ちの様子を観察しますと、巣の近くの電線等に親鳥がとまってヒナに鳴きかけたり、巣の周りをホバーリングしたりして巣立ちを促し、巣立ったヒナは地面には降りず、不器用ながらもすぐに羽ばたいて電線などにとまり、その状態で親から餌をもらいます。

つまりつばめのヒナが地面にいたら、その多くは巣から落ちたヒナか、巣立ちに失敗したヒナということです。

観察してみて、少しでも飛ぶ事が出来るようなら、おそらくそれは巣立って間もないヒナです。親が近くで見ているはずですから、天敵や車が多いなどの危険な場所に居る時以外は、触らずにそっとしておいてください。

以下はまだ飛べないヒナ(巣落ちヒナ)の対応です。

以下はまだ飛べないヒナ(巣落ちヒナ)の対応です。まず、何をしたらよいか、行動の優先順位は以下のとおりです。

【1】ヒナの生命を守る

(一時保護し、自治体等に連絡)

【2】ヒナの安全を確保する

【3】親に返す

↓【3】が無理なら

【4】長期保護

(自治体等に連絡、リリースまで育てる)

以下の場合はまず一時保護して保温、補液をしてください

・赤裸のヒナや弱っているヒナ(鳴かない、目を閉じて動かない、羽を膨らませている等)は、一時的に保護して保温、補液を行い、元気になったのを確認してから巣を探してください。

それでも元気にならない、補液を受け付けないなど、衰弱がひどい場合は、動物病院へ連れて行って下さい。

・ 怪我をしている場合は、応急処置をし、保温をしてすぐに動物病院へ連れていってあげてください。(野生動物の場合、無償で診てもらえるところもありますが、野鳥を診てくれない病院もありますので事前に問い合わせてから行ってください。) |

孵化後約1週間のヒナ

目は開いているが裸に近い

孵化後約2週間のヒナ

羽根はほぼ生え揃うが頭などに産毛が目立つ

孵化後約3週間のヒナ 巣立ち直後

まだ尾羽根は短い

※もっと詳しい野生のツバメの成長については

コチラで見て下さい。

|

※ヒナの持ち方

ヒナを怖がらせないよう、追いかけ回さず、すばやく捕まえて下さい。

羽根を閉じた状態で上からそっと掴みます。

暴れても決して強くにぎらないでください。

内臓を圧迫して死に至ることがあります。

※ダニの付いたヒナについて

体の小さなヒナにとって、ダニに血を吸われる事は致命傷にすらなります。

下にダニ対策についてまとめたページのリンクを貼りますのでそちらをご覧の上、ダニを取ってあげて下さい。

ダニ対策のページへ移動←こちらをクリックして下さい!

以下のページも参照してください。

保温、補液・・・「お急ぎの方へ(2)」、「すずめっ子クラブ」さん「レスキュー&育て方」

病院を探す・・・「すずめっ子クラブ」さんの「保護施設・病院リスト」、「すずめっ子クラブwiki」さんの「都道府県別資料」

|

安全確保の条件

以下の全ての条件を満たしていれば、まずヒナの安全を確保してください。

・怪我をしていない

・ある程度成長して自分で立つことが出来る

・羽根が生えそろっており、黒っぽく、ぱっと見たところ地肌が見えない

・羽根をふくらましていない(寒がっていない)

・鳴き声が元気である、動きが活発である

・ダニなど寄生虫がついていない

・天候が晴れである

安全確保の要領

・車や人に踏まれないよう、ヒナの落ちていた場所の近くで地面より高いところに避難させて下さい。

・周りに猫やヘビがいないのを確認してください。

・カラスなどから見えにくいよう、上から見通しの利かない木陰や植え込みの陰などに置いてください。

・歩き回ったり少し飛べる状態なら、危険なところにいかないように注意して下さい。箱に入れておいても良いです。

以上は親鳥や巣を探す間のとりあえずの処置です。

親鳥に返すための仮巣の設置について詳しくは下記の【3】親に返すをご参照ください。

|

ヒナの生命を守り、 ヒナの安全を確保してから、巣を探してください。

巣に戻す(巣が近くにある場合)

人間が巣に戻すことは可能です。

よくつばめは人間の匂いのついたヒナは育てないと言われますが、これは俗説で、鳥は嗅覚が鈍いので匂いは気にしません。

ただ、人間の手には黴菌がたくさん付いているので、あまり直接触らないほうが良いです。

人間が巣に触ったりしているのを親鳥が見ると巣ごと子育てを放棄する可能性があります。

親をおどかさないように、餌をとりに行っている間に戻してやると良いです。

この時、巣の中にいる別のヒナが驚いて巣から飛び出す事がありますので、巣を布などで覆って飛び出せないように注意して下さい。

親が戻ってきて、またそのヒナが落ちるようなら、親がそのヒナを落とした(子育てを放棄した)か、戻す巣を間違えた可能性があります。

引き続き安全を確保し、範囲を広げて巣を探してください。

※よく「口減らしのためにヒナを落とす事がある」と言われますが、これは意外と稀なケースです。

つばめは3〜7個も卵を産みます。長雨などで虫が取れない、周りに虫が少ない環境である場合など、全てのヒナを育てられないと親鳥が判断すれば親鳥がヒナを落とすことも無くはありません。

しかし、通常親鳥はヒナに対して強い愛情を持っております。雨の続いた後に親鳥が1羽居なくなってしまうこともありますが、これは自分は餌を食べなくてもヒナには与えようとした結果だと思います。

ですから巣から落ちていても親鳥に捨てられたとすぐに判断するのは危険です。単にヒナ同士押し合っていて落ちたか、スズメなどの乗っ取りの場合が殆どです。

|

仮巣の設置(巣に戻せない場合)

・巣が無い、どの巣かわからない、高いところにある

・中のヒナがもう大きくて飛び出しそう

こんな場合は仮巣を付けて親鳥が給餌するよう誘導します。

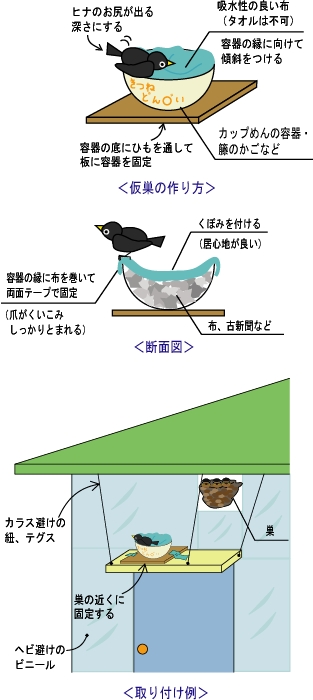

(1)仮巣を作る

仮巣は深すぎるとヒナが外へフンをできませんし、親鳥も怖がって中に入れませんので、右図を参考にして下さい。

(2)仮巣の設置

a. ヒナの近くに親鳥が来ている場合

親鳥が餌をやりながら安全な場所に誘導して子育てを続ける場合があります。近くで地面より高く、雨がかからない場所に仮巣を設置し、少し離れた所から餌を与えているか様子を見てください。

巣があっても高すぎて返せない時は、巣の近くに仮巣を設置してください。

たくさん巣があり、どの巣から落ちたのかわからない場合も中のヒナの成長具合を見て、近いものの側に仮巣を設置してください。

b. ヒナの近くに親鳥がいない場合

ヒナを見つけたところの近くで、親鳥に見つかり易い場所に仮巣を設置してヒナを入れると、鳴き声を聞きつけて親鳥が来て育児を続けることがあります。巣があっても高い所にあって返せない時は巣の近くに簡易の巣を設置してください。 |

|

|

|

(3)仮巣の天敵対策

・カラス避けには、テグスや紐などを、親鳥が入れる程度の隙間(30センチ位)を

開けて張ってください。

・ヘビ避けには、煙草のヤニ汁や木酢液が効果があるそうです。仮巣のまわりに

ビニールを貼るとヘビが滑って近寄れななります。隙間無く天井も張ってください。

・ネコ避けには巣の下や近くのブロック塀などにホームセンターなどで売っている猫避けマット(細かい突起がついたマット)を敷くと良いです。木酢液も効果があります。

・巣の下は天敵の足場になるようなもの(自転車、植木鉢など)は置かないようにして下さい。

・フンをこまめに掃除して、ヘビに匂いで巣の位置を悟られないように注意してください。

※天敵対策については→コチラも参考にして下さい。

仮巣の設置法 その他

(4)注意点

人があまりにも近くにいると親鳥が寄り付きませんので少し離れた場所で見守り、親が来るのを確認してください。

親が来て虫を与えていれば、白い液体の中に黒っぽい塊があるようなフンが落ちています。

長時間親が来ない(フンをしていない)場合、保温・補液や給餌をしながら待ってください。

保温・補液、給餌については、「お急ぎの方へ(2)」を参照してください。

長くとも1時間に1度は餌を与えて下さい。

いずれも親が来ない状態で長時間放置するのは危険です。

こまめに様子を見て、寒がっていたり(体を膨らませている)、雨が降った場合などは、暖かい屋内に一時的に保護してあげてください。(ヒナのうぶ毛は水を通してしまいます)

特に夜間冷え込む季節はお部屋に避難させ、翌朝日が昇ったら外の仮巣に入れるようにして下さい。

|

(5)仮巣を設置できない場合

ヒナの巣立ちが近くなって落ちた場合や、兄弟達が巣立って取り残されたヒナが落ちてきた場合などは、仮巣に入れても巣から飛び出してしまうことがあります。

このような場合、何度も落ちて怪我をしたり天敵に見つかる危険がありますので無理に仮巣をつけず、巣のあった位置にカゴなどに入れた状態で親鳥との接触を続ける事をお勧めします。

ただし、親鳥による給餌は期待できませんので、挿し餌をしながら日の出から日没まで巣の近くに置いてください。

下の写真のようなカゴを利用するとよいでしょう。

升籠は安価ですが上からしか見え難いのが難点です。

ペットキャリーは升籠よりはお値段は高いですが、1000円台からあります。

※写真は「小動物専門店ヘブン」さんよりお借りしました。

|

|

↑升籠

安価で簡易な鳥籠。ヒナの飼育などに使われる。

|

↑ペットキャリー

移動用の簡易な鳥籠。

|

|

仮巣の工夫・返還成功例

カップ麺の容器が無くても手元にある物を工夫すれば仮巣は作れます。

右の写真は、巣が落ちてしまい、保護されたヒナを親鳥に返す事に成功されたレンさんのものです。

ヒナが入っているカゴは洗濯ばさみ等を入れるカゴで、大きさは縦9cm、横19cmです。ヒナには少し深すぎたため、新聞紙を詰めて底上げされ、パインチップを敷いておられます。

ヒナ達はまだ巣立つには数日掛かるような状態です。

保護当日は保護されたレンさんのお宅にお泊まりしたヒナ達です。

保護の翌日、元々巣があった軒下に仮巣を設置されました。

新しい巣の位置は、元の位置から2mくらい手前(外)、高さは元と同じく2m50cmくらいという事です。

設置して少しすると軒下に出入りする親鳥2羽の姿が見られたそうです。

巣は落ちてしまい、この2羽のほかに居た兄弟も落下時に死んでしまったそうですが、親鳥はまだ巣のあった場所付近に居たものと思われます。

1日経っていても親鳥は諦めないという良い例でしょう。

横から見ると、ヒナの体の半分が外に出て、しっかりとカゴのふちに止まれているのがよくわかります。

仮巣を設置されて3日間、親鳥は給餌を続け、4日目の朝、ヒナ達は巣立っていったそうです。

このように、人間が用意した巣でも、親鳥自身がヒナを捨てたのでなければ給餌を続けてくれます。

|

|

↑写真をクリックすると大きな画面で見れます

|

|

↑写真をクリックすると大きな画面で見れます

|

|

↑写真をクリックすると大きな画面で見れます

|

長期保護に多いケース

以下のようなヒナの場合、仮巣を設置しても親鳥が子育てしない例が多い

・奇形のヒナ(足や翼が左右対称でない)

・発育不良(兄弟達に比べ著しく発育が遅い)

親鳥の反応

・巣に戻しても再度親鳥に巣から落とされる

(ヒナ同士押し合って落ちたのでないか注意)

・仮巣のヒナに気がついているのに給餌してもらえない

(ヒナのフンの有無をチェックすればわかります)

・親鳥が来ているが鋭い警戒鳴きをして仮巣のヒナを威嚇する

奇形や骨折など自然復帰不能となるような怪我以外は、一旦保護する事になってもまだ親に返す事は諦めないで下さい。

特にご自宅に巣がある場合や、ヒナが落ちていた場所の近くで保護することが出来る場合は、保護している間も出来るだけヒナの声が外に聞こえるような所に巣箱やカゴを置いて、ヒナの存在を親に知らせるようにして下さい。

(詳しい方法は長期保護の注意点参照)

発育が遅れているものやダニのせいで弱っているヒナでも、保護して兄弟ヒナと同じくらいに育てて巣に戻し、親に返す事ができた方もおられます。

リリースまでのお世話については「お急ぎの方へ」トップページへ戻り

(2)〜(6)までをご覧下さい。

こちらも参考になります!→ピッピ ツバメの雛、保護から放鳥までの記録

ちょっと待って!長期保護は必要?

親鳥が子育てを続けたくても出来ない原因がある場合もありますが人間が手助けして子育てを続行させる事ができるものもあります。

・巣やヒナにダニが大量に発生している(親鳥が巣に近寄れない)

→対策はダニ対策を参照

・スズメの乗っ取り (巣内のヒナ全てが落とされる)

→対策はつばめの巣を守ろうを参照

・親鳥以外のオスによる巣(メス)の乗っ取り

(ヒナが居るとメスが発情しないので巣内のヒナ全てが落とされる)

長期保護の注意点

親鳥にヒナの存在を知らせましょう。

衰弱や成長不良、ダニなどが原因で一時保護する事になっても、元気になってから巣に戻すことで親鳥が受け入れてくれる事もあります。

保護している間は毎日ヒナの声を親鳥に聞かせる、姿を見せるなどして存在を知らせておいて下さい。

頭のうぶ毛も取れて巣立ちが近くなると、巣箱から飛び出すかもしれませんので、竹カゴやペットキャリー、枡カゴなど外からヒナが見られるようなものに入れて巣の近くに置いてください。

ただし、親鳥が給餌をしているのを確認出来た場合でも、必ず保護者さんの給餌は続行して下さい。保温にも注意し、羽毛を膨らませているようでしたら保温するか室内に入れて下さい。

ペットを飼っている方は、出来れば別の部屋に隔離して保護して下さい。

ペットもつばめも色んな菌を持っており、お互いの菌に対する抗体を持たない事が考えられます。

つばめの体や給餌器、巣箱など菌がついていると思われる物を触った後は、よく手を洗ってアルコールスプレーなどで消毒してくからペットと接するようにして下さい。もちろん逆も同じです。

特にネコを飼っている方は、絶対につばめを襲わないように注意して下さい。

どんなに大人しい飼い猫に見えても、猫は狩りの本能を忘れません。

目の前を小鳥が飛び回れば捕まえる可能性が高いです。ネコの傷は出血が少なくても傷口から菌が入っている場合が多く、小鳥がネコに傷つけられた場合、高い確立で死に至ります。

万が一引っ掛かれたり噛まれたりしたら、速やかに獣医さんの処置を受けてください。

鳥籠にはなるべく入れないで下さい

特に金属製の鳥籠は使わないで下さい。

羽根を傷めて放野(リリース)が出来なくなる事があります。また、出来るだけ放し飼いで飛ぶための筋肉を発達させる必要があります。

他のペットが同居していたり、安全に放し飼いにするスペースがない場合や夜間などやむなくカゴに入れる時は、竹製のカゴ(少々高価ですが)か大きめのダンボールに空気孔を明けたものに止まり木をつけて入れて下さい。

その他、長期保護の工夫について詳しくはつばめのボランティアさんをご参照下さい。

※許可なく野鳥を飼う事は法律で禁止されています。

『すずめっ子wiki』内、『都道府県別資料』に、各自治体の野生鳥獣担当部署の連絡先が載っています。

県によっては傷病動物の保護や、自然に帰すためのリハビリ施設などがあります。

(ちなみに、わたしも大阪府に相談しましたが、保護施設はありませんでした。なるべく早く放すよう、お説教を頂きました(^^;)

|